Надо сказать, что калибр 6,5 мм не был распространён в отечественном охотничьем огнестрельном оружии. Реально небольшой серией выходил тройник ТОЗ-28 под довольно специфичный патрон 6,5×38, созданный М.Н. Блюмом в рамках темы Н10-252-62 в составе триплекса на базе 7,62-мм револьверной гильзы «Наган», очень короткое время выпускавшийся промышленно. Триплекс включал в себя патроны калибра 5,6 мм, 6,5 мм и 7,62 мм, о первом из которых информация уже доводилась ранее.

Надо сказать, сам Михаил Николаевич был очень азартным охотником и много сделал для создания целой системы охотничьих патронов для облегчения труда промысловиков – основных потребителей припасов к нарезному оружию согласно существовавшему на тот период законодательству. О тройнике и его не самой счастливой жизни – несколько позже, так как он не был первенцем в потреблении патронов в калибре около 6,5 мм.

Почему около? Да потому, что, скорее всего, первым серийно выпускавшимся на Тульском патронном заводе в середине 30-х годов был патрон .25-20 Win., выпущенный фирмой Winchester для своей винтовки модели 92 ещё в конце XIX века. Конечно, известно, что В.Г. Фёдоров разрабатывал и проводил испытания патронов в 1910-х годах для автоматов собственной конструкции в калибрах 6 мм, 6,5 мм и 7 мм, но это были чисто военные изделия, не предназначенные для добычи зверя, да и не вышли из стадии эксперимента. А получившийся в результате этих работ автомат был изготовлен под японский патрон 6,5 мм Arisaka, имевшийся в изобилии после Первой мировой войны.

Патрон .25-20 W.C. F. американского производства фирмы W.R.A. Co. и отечественный .20-25 (без клейм), пуля к нему. Обозначение .25-20 W.C. F. – раннее для патронов .25-20 Win.

К сожалению, достоверной документальной информации о производстве патронов .25-20 Win. в Советской России пока не обнаружено, но есть реальные образцы. И здесь есть некоторая интрига. На крышке «цинка», стандартной коробки для патронов боевого стрелкового оружия, принятого в Красной, а затем Советской армии до 1950-х годов, надпись гласит, что в ней содержатся патроны .20-25. Понятно, что северо-восток, особенно очень восточный север нашей державы, был насыщен «винчестерами» этого калибра благодаря не совсем легитимной натуральной торговле пушниной с аборигенами со стороны ещё более восточных соседей.

Известная на сегодняшний день цинковая коробка датирована 1933 годом, патроны в ней уложены в бумажных свёртках по десять штук, перевязанных бечёвкой. Латунная фланцевая гильза снаряжалась «нагановским» капсюлем типа «Бердан» и полуоболочечной пулей в биметаллической оболочке массой 4,5 г с выступающим с головной части свинцовым сердечником с плоской вершинкой. Клейма на донце гильз отсутствуют. В остальном же, за исключением капсюля и материала пульной оболочки, патрон является полной копией «американца»: длина гильзы 33,5 мм, диаметр фланца 10,3 мм.

Стоит отметить, что это был не единственный патрон из семейства классики «винчестеров», выпускавшийся в тот период отечественным заводом для охотников. Но зеркальная аббревиатура .20-25 всё же несколько загадочна. Ввиду отсутствия под руками «винчестера» нужного калибра в современных условиях определить баллистические характеристики указанного патрона, к сожалению, не представилось возможным. Наиболее вероятно, они, если и отличались от характеристик прототипа, то очень мало. Однако информация о производстве охотничьего оружия под этот патрон отсутствует, скорее всего, его и не было. А уж боевых образцов – тем более.

Патрон 6,5×38 с полуоболочечной и оболочечной пулями (оба – клеймо 38 60)

Возвращаясь к работам М.Н. Блюма на базе револьверной гильзы, то, насколько можно предположить, были изготовлены образцы под все три варианта, но, по каким-то, видимо, осреднённым соображениям был выбран калибр 6,5 мм. А может быть, калибр 5,6 мм оказался малоэффективным по заявленной добыче. А 7,62 мм, за исключением выступающей пули со сферической вершинкой и усиленного заряда, по геометрии гильзы совпадал с серийно выпускаемым для ведомственной охраны и спортсменов револьверным патроном, что в условиях дефицита могло соблазнить охотника на криминальное «заимствование».

В 1963 году авторский коллектив в составе Г.П. Четвериковой и В.А. Парамонова под руководством С.С. Ферапонтова создали единственный тройник собственной разработки Тульского оружейного завода с двумя гладкими стволами 20-го калибра и нижним нарезным стволом под этот патрон. В конструкцию изделия было внесено довольно много оригинальных решений, но это не помогло его выпуску сколь-нибудь заметной серией. Да и изготовление блока из трёх стволов было весьма трудоёмким и, следовательно, дорогим. Вскоре был снят с производства патрон, и оставшийся у охотников тройник фактически стал двустволкой. Сегодня это оружие уверенно перешло в разряд раритетов, изредка встречаясь в объявлениях о продаже.

Был ещё целевой патрон в калибре 6,5 мм с пулей массой 10 г с начальной скоростью около 730 м/с на базе отечественной винтовочной гильзы для спортивной стрельбы на 300 м. Он был разработан, согласно историографии ВНИИ-61, в 1958 году и превзошёл более чем на треть по снижению силы отдачи использовавшийся до того калибр 7,62 мм, при этом его точность была выше. В 1961 году патроны опытной партии калибра 6,5 мм и образец винтовки МЦ13-3-2 были испытаны в условиях открытого стрельбища заслуженным мастером спорта А.И. Богдановым, по результатам была получена положительная оценка. Документация на производство патрона была разработана и передана на завод № 188 Новосибирского Совнархоза для постановки его на серийное производство.

Патроны 6,5×53 (слева направо). Целевой (188 64), технологический, так называемый «шашка» (188 62), прототипы МБО (188 К) и (188 57), охотничий (188 65)

Также на базе винтовочной гильзы в этом калибре был создан патрон с лёгкой пулей массой 5,2 г с начальной скоростью около 1030 м/с – 7,62 мм МБО для стрельбы по мишени «Бегущий олень», который выпускался с 1963 года по 1976 год. Короткое время оружие под этот патрон пробовали в биатлоне. Но упражнение в спортивной стрельбе по бегущим по рельсам бумажным зверюшкам в 1970-х часто меняло правила игры в сторону снижения мощности допущенного до использования в соревнованиях патрона, пока не докатилось до патрона 5,6 мм м/к как реверанса в сторону более коммерчески выгодного и безопасного доступа зрителей к местам соревнований, облегчения работы телевидения и снижения расходов на стрельбища ввиду сокращения их излётного поля.

Кроме перечисленных выше вариантов снаряжения патрона 6,5×54, М.Н. Блюмом в 1964 году в рамках темы Н10-263-64 был сконструирован образец с полуоболочечной пулей массой 5,5 г. Но, скорее всего, Михаил Николаевич начал работу над этим патроном гораздо раньше. Среди оставшихся после него макетов есть образец с оболочечной пулей в мельхиоровой оболочке явно иностранного производства в латунной гильзе 1956 года изготовления. Конечно, переобжать винтовочную гильзу на меньший калибр могли и позже, но факт имеет место быть. К сожалению, патрон со столь интересными для охотников характеристиками в серию так и не попал. Остались только единичные выставочные образцы. А мог бы составить достойную конкуренцию таким «иностранцам», как 6,5×57 или .243 Win.

Аналоги иностранных .25-35 Win. (без клейм), 6,5×57R (без клейм) и 6,5×58R (К•37 VII))

Перечисленные дошедшие до патронных заводов образцы с некоторым допущением можно отнести к серийным, или скорее мелкосерийным, и ими не ограничивается перечень в калибре 6,5 мм. Особняком стоят образцы, изготовленные в мастерской НИИ-61 и не пошедшие дальше экспериментов. Сохранились некоторые аналоги иностранных патронов. Аналог патрона .25-35 Win. состоит из бутылочной латунной гильзы с пистолетным капсюлем, снаряжённой полуоболочечной пулей от патрона 6,5×38. Макет патрона в габаритах 6,5×57R также в латунной гильзе с пистолетным капсюлем содержит полуоболочечную пулю с полостью в вершинке. То, что оболочка пули изготовлена из плакированной мельхиором стали, с очень высокой долей вероятности выдаёт её германское происхождение.

А один образец, изготовленный там же, любопытен тем, что его переобжали не из заготовки, а из серийной гильзы иностранного производства. Некогда популярный в Европе для тройников 6,5×58R получился из гильзы .303 British и полуоболочечной пули с оголённым у плоской вершинки сердечником и плакированной мельхиором стальной оболочки (с той же вероятностью, что и предыдущая, продукция немецкой промышленности). Происхождение гильзы выдаёт клеймо «К•37 VII». То есть она была изготовлена на заводе британской фирмы Kynoch в 1937 году. Причём большая часть патронов с таким клеймом попала в Литву и Финляндию. Вишенкой, так сказать, на этом интернациональном торте является капсюль с маркировкой в виде карточной пиковой масти, характерной для довоенной Германии.

Не прижился у нас и калибр 7 мм. Изредка встречаются два варианта 7×57R в латунных гильзах слегка разной конструкции. Первый – с пистолетным капсюлем и оживальной полуоболочечной пулей со свинцовой вершинкой в томпаковой оболочке. Второй – с охотничьим капсюлем «центробой» и с полуоболочечной пулей со сферической свинцовой вершинкой в плакированной томпаком стальной оболочке. Хотя в отечественном происхождении последнего патрона есть некоторые сомнения.

Аналоги патронов 7×57R (оба без клейм).

Очевидно, что это не полный перечень разработок спортивно-охотничьих патронов в калибрах 6,5 мм и 7 мм, не снискавших популярности в советское время. Но и по приведённому, пусть и очень короткому, списку видно, что с разной степенью успеха попытки разнообразить номенклатуру отечественных патронов к нарезному охотничьему оружию, несмотря на колебания в оружейном законодательстве, всё-таки делались.

|

Наимено вание патрона |

Тип пули |

Масса пули,г |

Скорость пули V, м/с на дистанции, м |

Энергия пули Е, кгс·м на дистанции, м |

Давление Рмах, кГ/см2 |

Тип и масса пороха, г |

Тема |

|||||||||||||

|

0 |

100 |

200 |

300 |

0 |

100 |

200 |

300 |

|||||||||||||

|

6,5×38 |

п/об. |

5,5 |

615 |

552 |

481 |

420 |

106 |

86 |

65 |

50 |

2250 |

ВУФЛ;0,94 |

Н10-252-62 |

|||||||

|

6,5×53 |

п/об. |

5.5 |

1022 |

842 |

679 |

537 |

293 |

199 |

129 |

81 |

3050 |

ВТ;2,85 |

Н10-263-64 |

|||||||

Творчество М.Н. Блюма не ограничивалось малыми и средними калибрами патронов для охотничьего нарезного оружия. Известно, что в начале 1960-х годов он уделял внимание и более крупным калибрам. По воспоминаниям М.М. Блюма, его отец занимался и проектированием патронов для крупнокалиберных штуцеров. К сожалению, об этом направлении его деятельности почти не сохранилось достоверной информации. Вполне возможно, что это связано с трудностями материально-технического обеспечения, а проще говоря, с дефицитом стволов. Если малые и средние калибры, вплоть до 9 мм, довольно широко в послевоенный период были представлены трофейным оружием, то более крупные калибры встречались значительно реже. И вполне вероятно, что многие разработки были сильно похожи на западноевропейские и американские образцы именно по этой причине. При наличии широкого ассортимента самых разнообразных стволов терять время на конструирование собственных изделий, которые вряд ли будут по характеристикам значительно отличаться от уже имеющихся, – непозволительная растрата времени и довольно ограниченных средств, оттягиваемых от первоочередной оборонки.

Экспериментальные патроны 11,5×52R (без клейм), 11,3×70R (ЗТК 32 64), 8×72R (без клейм)

Сохранились два образца крупнокалиберных патронов, изготовленных М.Н. Блюмом. Первый по обмеру приблизительно 11,5×52R и очень похож, не считая недостатка в 1 мм длины гильзы, на .45-70 US Govermment. Учитывая, что по лендлизу из-за океана тащили многое, включая подарки от простых американцев, версия не кажется такой уж невероятной. Пуля полуоболочечная, со сферической вершинкой в стальной плакированной оболочке. Материал оболочки пули заставляет задуматься о её заимствовании из иностранных источников. Экспериментальные образцы делают из более мягкого металла.

Второй – типичный штуцерный патрон, по обмеру 11,3×70R, изготовлен из гильзы для гладкоствольного оружия 32-го калибра, о чём свидетельствует популярное для того времени клеймо «ЗТК 32 64». Патрон снаряжён оживальной полуоболочечной пулей в томпаковой оболочке.

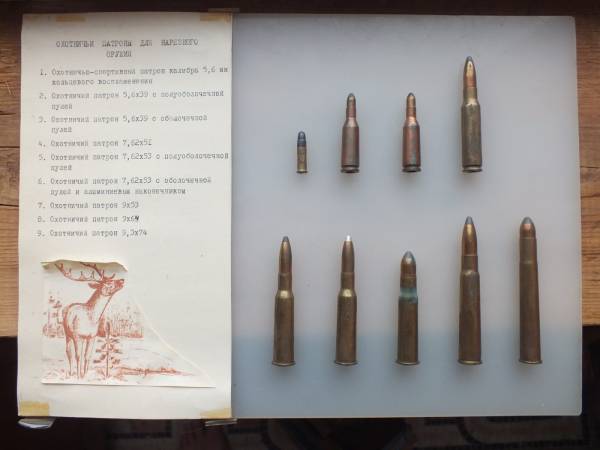

Стенд с макетами патронов, разработанных НИИ-61, который был представлен на одной из охотничьих выставок в 1970-х годах

И, наконец, стоящий несколько особняком аналог 8×72R с полуоболочечной оживальной пулей в томпаковой оболочке, о котором информация полностью отсутствует. Но по форме, размерам капсюльного гнезда и некоторым другим технологическим признакам, а также источнику возникновения можно с большой вероятностью отнести его к творчеству М.Н. Блюма.

Сегодня уже появляются книги и другие материалы с жизнеописанием известных конструкторов-оружейников, только недавно впервые появился многотомный очень подробный труд В.Н. Дворянинова о создателях патронов для боевого стрелкового оружия. И хочется верить, цикл материалов об одном из малоизвестных направлений творчества талантливого и многогранного конструктора оружия и патронов Михаила Николаевича Блюма побудит интерес к этому направлению техники.

Все статьи номера: Русский охотничий журнал, март 2025

Источник: huntportal.ru